你有没有想过,汉语中那些简短精悍的成语,其实蕴含着丰富的文化底蕴和人生智慧?它们就像一颗颗璀璨的明珠,点缀着我们的语言,也照亮着我们的思维。今天,就让我们一起踏上这段探索成语的奇妙旅程,看看这100个常用成语背后,究竟藏着怎样的故事和哲理。

成语的魅力:跨越时空的语言瑰宝

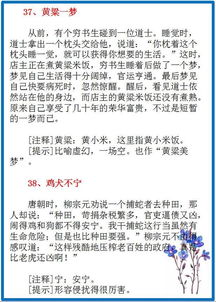

你有没有留意到,汉语中的成语往往只有四个字,却能够表达出复杂而深刻的含义?比如“爱屋及乌”,这个成语出自《尚书·旅獒》,原本的意思是喜爱一个人,就连他屋上的乌鸦也觉得可爱。后来,这个成语被引申为喜爱一个人或事物,连带喜爱与之相关的人或事物。这个成语的巧妙之处在于,它用一种生动形象的方式,表达了人们情感投射的普遍心理现象。你想想看,生活中是不是有很多时候,我们会因为喜欢一个人,而连带喜欢他的一切呢?这就是成语的魅力所在,它用最简洁的语言,道出了最深刻的道理。

再比如“百闻不如一见”,这个成语出自《汉书·赵充国传》,原文是“百闻之不如一见也”。意思是听到一百次,不如亲眼看到一次。这个成语告诉我们,眼见为实,不要轻信传闻,要亲自去体验、去验证。在信息爆炸的时代,我们每天都会接触到各种各样的信息,真假难辨。这时候,我们就更需要牢记这个成语,不要轻易被别人的话所左右,要保持独立思考的能力。

成语的文化:历史长河中的智慧结晶

你有没有想过,每一个成语背后,都藏着一篇历史故事,或者一个文化传说?成语是中华民族智慧的结晶,是历史长河中沉淀下来的文化瑰宝。比如“完璧归赵”,这个成语出自《史记·廉颇蔺相如列传》,讲述的是战国时期,赵国得到和氏璧,秦王想要用十五城来换这块宝玉,蔺相如机智勇敢,最终使和氏璧完好地回到了赵国。这个成语后来就用来比喻把原物完好地归还本人。你想想看,蔺相如的机智和勇敢,不正是中华民族优秀品质的体现吗?

再比如“画蛇添足”,这个成语出自《战国策·齐策二》,讲述的是楚国有人祭祀土地,祭祀完后,准备分祭肉,大家商定,谁先画好蛇,就先分肉。一个人画好了蛇,就拿起笔,给蛇添上脚,其他人都笑他多此一举,结果他反而没得到祭肉。这个成语后来就用来比喻做了多余的事,非但无益,反而不合适。你想想看,这个成语是不是提醒我们,做事情要恰到好处,不要画蛇添足呢?

成语的生活:日常交流中的得力助手

你有没有发现,成语在我们的日常生活中,扮演着非常重要的角色?它们就像我们的语言助手,帮助我们更准确、更生动地表达自己的意思。比如,当你想要表达自己非常努力地学习时,你就可以说“废寝忘食”;当你想要表达自己非常高兴时,你就可以说“兴高采烈”;当你想要表达自己非常专注时,你就可以说“聚精会神”。这些成语,不仅让我们的语言更加丰富多彩,也让我们的人生更加精彩纷呈。

再比如,当你想要劝告别人不要轻易放弃时,你就可以说“锲而不舍”;当你想要劝告别人要谦虚谨慎时,你就可以说“虚怀若谷”;当你想要劝告别人要乐于助人时,你就可以说“助人为乐”。这些成语,不仅包含了深刻的哲理,也蕴含着美好的人生愿望。你想想看,如果我们的生活中,能够多使用一些这样的成语,是不是会让我们的交流更加和谐,让我们的生活更加美好呢?

成语的传承:代代相传的文化基因

你有没有想过,成语是如何传承下来的?它们就像文化基因,代代相传,生生不息。在古代,人们通过口耳相传的方式,将成语传播给下一代;在现代社会,人们通过书籍、电影、电视等各种媒介,将成语传承给更多的人。成语的传承,不仅仅是一种语言现象,更是一种文化现象。它承载着中华民族的历史记忆,也寄托着中华民族的文化梦想。

比如,“孔融让梨”,这个成语出自《世说新语·言语》,讲述的是孔融四岁的时候,有一天,家里来了客人,有梨子,孔融挑了一个最小的梨子吃。父亲问他为什么,他说:“我年纪小,应该吃小的梨子,大的留给哥哥。”这个成语后来就用来比喻兄弟之间互相谦让。你想想看,孔融的这种谦让精神,不正是中华民族传统美德的体现吗?这种美德,代代相传,已经成为了中华民族的文化基因。

再比如,“悬梁刺股”,这个成语出自《